2025年作为“十四五”收官之年,前三季度各地GDP数据一出炉,全国城市经济格局的“微整形”就成了热议焦点——从TOP10的“头部稳中有变”,到TOP50的“新老交替”,再到万亿俱乐部的“新鲜血液”,每一处变动的背后,都是产业迭代与城市发展逻辑的再校准。

头部城市:高新产业成“定盘星”,广州终于“缓过来了”京沪深的“第一梯队”地位依然稳固,但跑得更快的秘诀藏在产业里——三个城市都是人工智能、新能源汽车的“主赛场”,深圳更是连续多个季度保持5%以上增速,还拿下了中国APEC第三城的头衔,城市能级肉眼可见地跃升。

广州则迎来了“触底回升”的关键节点:工业、固定资产投资双双飘红,外贸增速高达12.5%,调整了许久的汽车制造业也快“回正”了。杭州对武汉的领先优势进一步扩大,算是把“数字经济+高端制造”的红利吃足了。

广州则迎来了“触底回升”的关键节点:工业、固定资产投资双双飘红,外贸增速高达12.5%,调整了许久的汽车制造业也快“回正”了。杭州对武汉的领先优势进一步扩大,算是把“数字经济+高端制造”的红利吃足了。

到了TOP20梯队,“黑马”也不少:宁波三季度GDP超过天津,虽然想挤进前十今年够呛,但“港口+制造业”的组合拳已经打出来了;青岛正一步步逼近天津,北方GDP第二城的位置可能要易主;长沙更是直接超过无锡,靠的正是新能源汽车产业的爆发——看来省会城市的“产业牌”,还是比普通地级市多了几分底气。

万亿俱乐部要“扩编”:温州、徐州、大连的“差异化突围”今年的万亿俱乐部候选名单里,终于不再是省会城市“独角戏”——温州、徐州、大连三个普通地级市成了“种子选手”。前三季度增速都在6%以上,全年冲击万亿的概率不小。

这三个城市的“打法”各有特色:温州不再是“鞋服之都”的旧标签,工业增速拿了浙江第一,电子、电气、汽车制造等产业都在两位数增长,“温州模式”算是换了个“科技内核”重新归来;徐州靠的是“中国工程机械之都”的老本,加上新能源、数字经济的“新菜”,成了苏北崛起的“龙头”;大连则带着“副省级市”的能级,靠港口和造船业撑场面,但石化产业占比过高的短板,还是得靠新兴产业补。

一旦这三个城市晋级,浙江将有3个万亿城市,江苏凑齐6个,大连更能打破“东北无万亿城市”的尴尬——普通地级市的“逆袭”,其实是产业深耕的结果。

一旦这三个城市晋级,浙江将有3个万亿城市,江苏凑齐6个,大连更能打破“东北无万亿城市”的尴尬——普通地级市的“逆袭”,其实是产业深耕的结果。

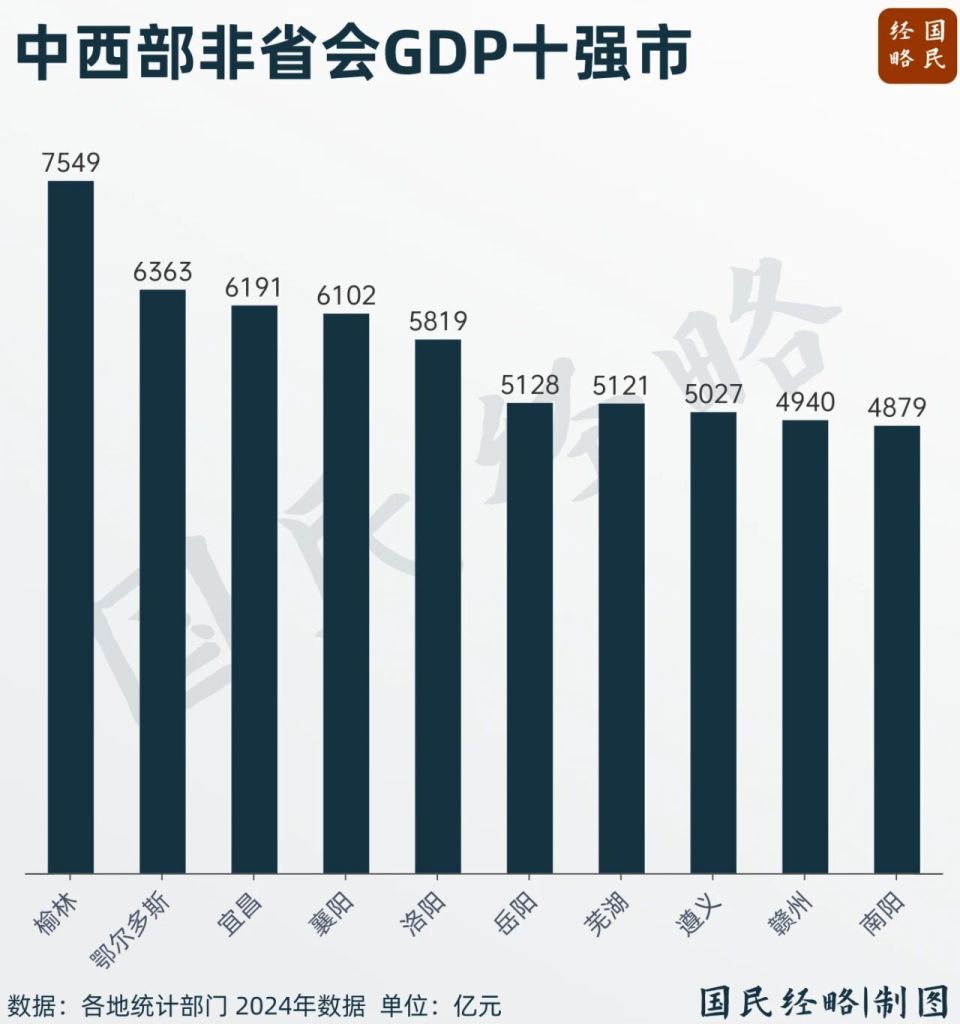

中西部非省会:从“资源依赖”到“产业多元”的转向中西部非省会城市的“头把交椅”,今年可能要易主。之前靠煤炭价格暴涨的榆林、鄂尔多斯,因为能源价格下跌,名义GDP增速放缓,鄂尔多斯甚至退出了50强。而洛阳、襄阳、宜昌这三个“产业转型派”,反而站到了台前。

洛阳不再只靠文旅吃饭,引进了锂电、电子等新兴产业,工业复苏的节奏明显加快;襄阳虽然“成也汽车败也汽车”,但背靠“武襄十随”汽车产业集群的国家队资源,底蕴还在;宜昌更猛,前三季度增速稳居50强之首,锂电、生物医药等新兴产业成了“增长引擎”——没有省会的行政资源,非省会城市只能靠“产业多元化”活下来,谁先把新兴产业做起来,谁就能站得更稳。

洛阳不再只靠文旅吃饭,引进了锂电、电子等新兴产业,工业复苏的节奏明显加快;襄阳虽然“成也汽车败也汽车”,但背靠“武襄十随”汽车产业集群的国家队资源,底蕴还在;宜昌更猛,前三季度增速稳居50强之首,锂电、生物医药等新兴产业成了“增长引擎”——没有省会的行政资源,非省会城市只能靠“产业多元化”活下来,谁先把新兴产业做起来,谁就能站得更稳。

前三季度的数据只是“上半场”,沿海城市四季度占比更高,最后两个月说不定还有“反转”。但不管怎么变,城市竞争的逻辑已经很清楚:要么靠高新产业“领跑”,要么靠产业多元“抗风险”,光吃资源饭或传统饭,早晚要被甩在后面。

毕竟,“城市的未来”从来不是靠“运气”,而是靠“选对赛道”的眼光和“深耕产业”的耐心。